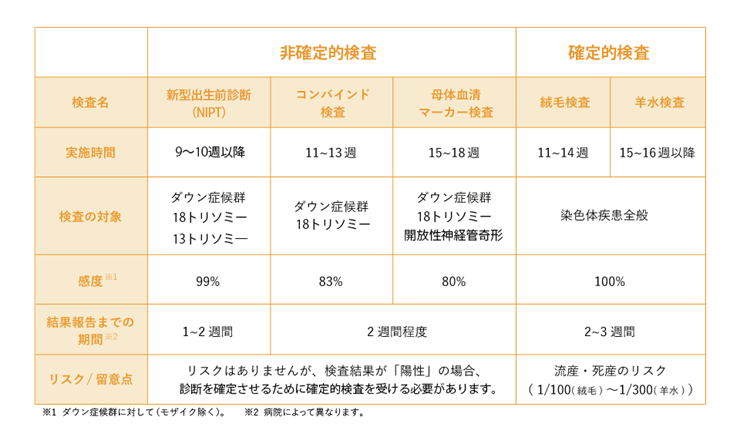

非確定的検査は、超音波(エコー)や採血のみで検査ができるため、流死産のリスクがありません。また、検査の種類によっては妊娠週数の早い段階から検査を受けることができます。従来の非確定的検査である母体血清マーカー検査やコンバインド検査は、検査精度が低いことが問題でしたが、近年開始された新型出生前診断(NIPT)は、精度が高い上に採血のみでできるため、注目を集めています。

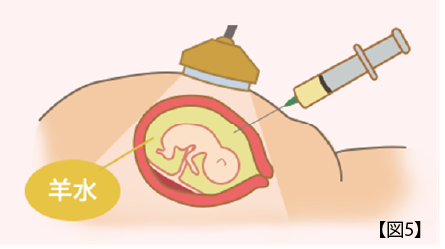

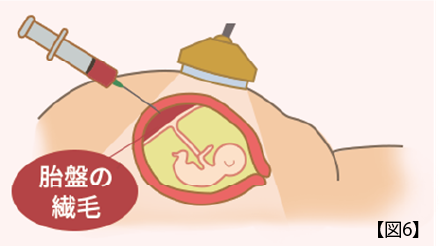

なお、非確定的検査は、「染色体疾患が疑われる」ことを示す陽性結果が出ても診断は確定されないので、羊水検査や絨毛検査などの確定検査を受ける必要があります。

新型出生前診断(NIPT)【9~10週以降】

妊婦さんの血液中には、赤ちゃんに由来するDNA断片が存在します。新型出生前診断(NIPT)は、赤ちゃん由来のDNA断片を解析することで、ダウン症候群と18トリソミー、13トリソミーの可能性を検出することができます。

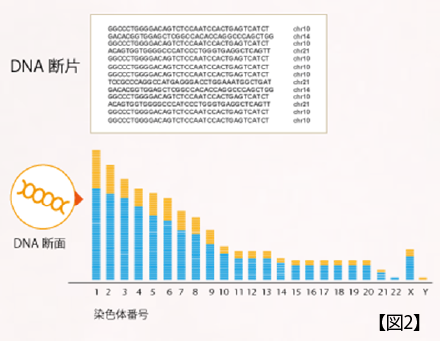

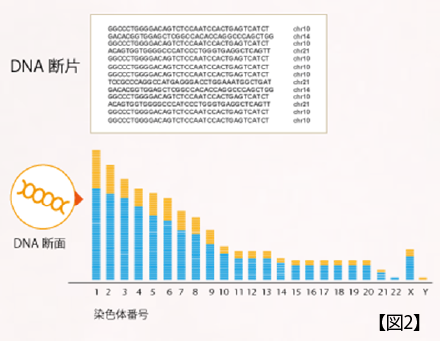

新型出生前診断(NIPT)では、最初に一つひとつのDNA断片の情報を読み取ります【図2】。

次に、それらのDNA断片が何番の染色体由来かを決定し分類していきます。

分類後、各染色体由来のDNA断片の量的な割合をみることで、特定の染色体の変化を検出し、標準値と比較することで陰性か陽性かを判別します。

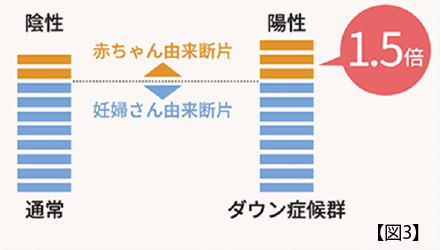

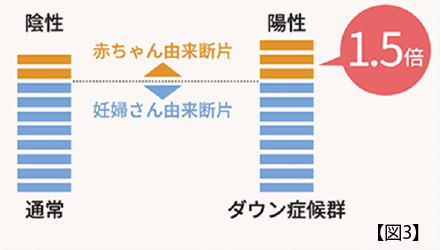

例えば、赤ちゃんがダウン症候群の場合21番染色体が関与します。通常21番染色体は2本ですが、赤ちゃんがダウン症候群の場合3本になります。すると、赤ちゃんの21番染色体の割合は通常の1.5倍となるため、検査結果が陽性となります【図3】。

検査は10週以降に行い、検査から結果報告まで1~2週間程度かかります。

新型出生前診断(NIPT)は、確定的検査ではありませんので、結果を確定させるには絨毛検査や羊水検査等の確定的検査を受ける必要があります。

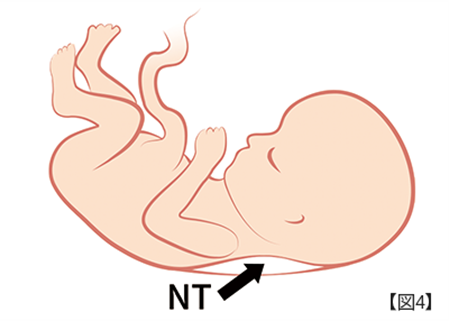

コンバインド検査【11~13週】

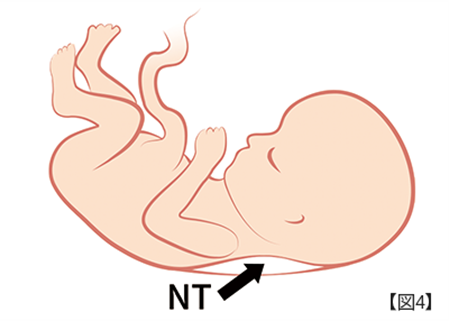

コンバインド検査は、超音波検査と採血での検査を組み合わせた検査です。2つの検査を組み合わせることにより、ダウン症候群と18トリソミーのリスク評価の精度を高めます。超音波検査ではNT(赤ちゃんの首の後ろのむくみ【図4】)を測定し、採血では胎盤由来の2つのタンパク質(2つの血清マーカー)の値を測定します。当院では行っておりません。

母体血清マーカー検査【15週ごろ】

妊娠中、赤ちゃんや胎盤で作られるタンパク質は妊婦さんの血流に入ります。

母体血清マーカー検査では、血液中に含まれる赤ちゃんや胎盤由来の4 つのタンパク質(4つの血清マーカー)を解析します。それにより、ダウン症候群、18トリソミー、開放性神経管奇形の可能性を調べることができます。これらの血清マーカーの値は妊娠週数が進むにつれて増減しますが、赤ちゃんが検査の対象疾患である場合は異常値を示します。検査結果は、母体年齢固有の確率に加えて、4つのマーカーの増減、妊娠週数、妊婦さんの体重、家族歴、1型糖尿病の有無など、様々な情報を加味して、赤ちゃんに疾患があるかどうか、妊婦さん一人ひとりの確率を出します。

下の表は左右にフリックできます。

下の表は左右にフリックできます。